Pirelli, così la Cina compra il buono dell'Italia in crisi

di Alessandro D'Amato

Pubblicato il 2015-03-22

Pechino acquista pezzi del Belpaese: l’Italia di oggi piace a investitori non particolarmente trasparenti, portatori di priorità influenzate dai loro governi. Il nostro capitalismo è ormai in ritirata. Si chiude una parentesi durata sessant’anni, e si apre un’era in cui il nostro Paese sarà sempre più periferia del mondo

Non solo Pirelli. Negli ultimi anni la presenza della Cina nell’economia italiana è cresciuta a livelli impressionanti, tanto che il paese nel 2014 è salito al primo posto negli investimenti del paese della Grande Muraglia in Europa. E la presenza cinese si sente soprattutto a Piazza Affari: People’s Bank of China possiede quote intorno al 2% di Fiat, Mediobanca, Generali, Prysmian, Saipem, Enel, Telecom ed Eni. Per questo il colpo grosso della Pirelli non è totalmente a sorpresa, così come non è una sorpresa la ritirata di Marco Tronchetti Provera a favore di Chemchina. Così come non è un caso che “tra il 2007 e il 2013, come si può leggere nel rapporto «La Cina nel 2014» edito dalla Fondazione Italia – Cina e Cesif, le aziende italiane partecipate da cinesi sono cresciute da 7 a 272, di cui 187 cinesi e 85 partecipate da multinazionali con sede a Hong Kong, con un’occupazione complessiva pari a quasi 12milia addetti. Secondo Rotschild, dal 2009 a oggi, il 10% delle operazioni commerciali di imprese cinesi in Europa è avvenuto in Italia”. Al di là della Borsa, la Cina ha rilevato con State Grid of China il 35% di Cdp Reti, la scatola in cui sono detenute le partecipazioni di controllo di Terna e Snam, e con Shanghai Electric il 40% di Ansaldo Energia.

LA CINA ALLA CONQUISTA DI PIRELLI

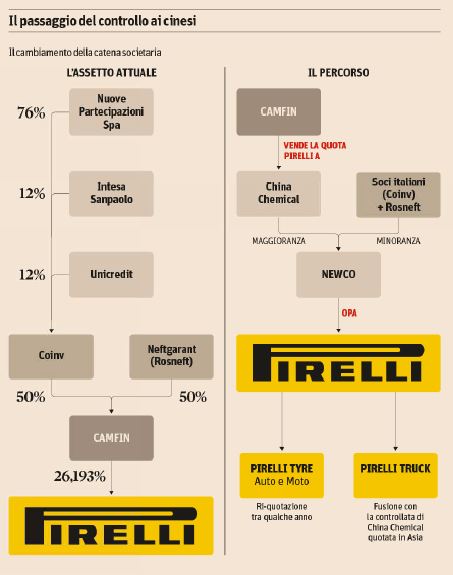

Ma il colpo Pirelli è il più grosso di tutti. Un po’ per l’OPA da lanciare, che dovrebbe ammontare intorno ai 7, 15 miliardi di euro, un po’ perché Pirelli da oltre 140 anni è uno dei simboli dell’industria italiana nel mondo. D’altro canto Chemchina è un colosso da 244 miliardi di yuan di fatturato (circa 36 miliardi di euro), al diciannovesimo posto tra le big mondiali della Cina e al 355esimo nella classifica di Fortune. “Chimica tradizionale, materiali avanzati” è il motto della società a controllo statale nata nel 2004 e amministrata dalla Sasac, il braccio del governo di Pechino cui fanno capo buona parte delle industrie di Stato cinesi. ChemChina opera in sei diversi settori, che vanno dalla chimica dei nuovi materiali alla gomma, ed è presente in 140 Paesi con 118 controllate, tra cui nove quotate, 6 divisioni e 24 centri di ricerca; impiega 140 mila persone. Dalla Francia all’Australia, ChemChina ha puntato sin dalla fondazione sulla crescita internazionale secondo la strategia del going global. Tra le operazioni più importanti, l’acquisizione della francese Adisseo e dell’australiana Qenos nel 2005 e, nel 2011, l’acquisto della norvegese Elkem e di una quota di controllo nell’israeliana Makhteshim Agan, sesto produttore mondiale di pesticidi. Difficile dire di no a chi si presenta con questi numeri. E di certo non si spaventa se arriva l’arrabbiatura del sindacato: “La vendita di un pezzo pregiato del nostro sistema industriale, quale è Pirelli, a capitali stranieri non sarebbe in sé un dramma se il capitalismo italiano fosse in grado di reggere le sfide della competizione internazionale e il governo avesse una politica industriale capace di indirizzare e tutelare le energie produttive che pure esistono in Italia. La verità è che sia Confindustria che il governo preferiscono una competizione sui costi colpendo i diritti e i salari dei lavoratori, piuttosto che sfidare il mondo in termini di know how, innovazione, buona occupazione, ha detto ieri Susanna Camusso della CGIL. «La Cina è il più grosso investitore alla Borsa di Milano, e questo va bene. Però portare via interi settori industriali è pericoloso per il nostro paese», ha detto ieri all’Adnkronos Cesare Romiti. «Capisco che gli azionisti fanno i loro interessi ma un conto sono gli investimenti, un altro è perdere settori industriali». D’altro canto, l’euro debole non può che favorire le acquisizioni, e i cinesi hanno bisogno di know how per migliorare le loro produzioni in loco: cosa c’è di meglio che prendersi aziende all’avanguardia e cercarne di sfruttare il patrimonio di conoscenze accumulato nei decenni? Ed è difficile non vedere nella scelta della Cina un cambio di strategia necessario rispetto alla Russia per ovvii motivi geopolitici, anche se, come sottolineava ieri Federico Fubini su Repubblica, qualche invariante di fondo c’è, e non particolarmente rassicurante: «La sostanza è comunque che oggi gli equilibri sono già mutati. Igor Sechin siede nel consiglio di Pirelli e nel suo comitato strategie (quello che gestisce le partecipazioni), ma è sottoposto a sanzioni da parte degli Stati Uniti, mentre Rosneft lo è anche dall’Unione europea e dunque dall’Italia. Il gruppo russo non può più finanziarsi all’estero, eppure è oberato da debiti per 60 miliardi di dollari. Vedremo se davvero resterà in Pirelli anche dopo l’eventuale presa di controllo cinese, come sembra in queste ore. Resta il dubbio di fondo: l’Italia di oggi piace a investitori non particolarmente trasparenti, portatori di priorità influenzate dai loro governi, ma interessa molto meno a quei Paesi ai quali il nostro vuole somigliare. Forse è solo che il capitale nel ventunesimo secolo funziona davvero così. O, forse, sta solo all’Italia farlo funzionare in modo più intelligente anche per sé».

LO STRANIERO CHE PASSA, COMPRA E VA

Rimane il dato di fondo. Negli ultimi anni sono state molte le imprese finite sotto il controllo estero: da Parmalat a Edison, da Bulgari a Valentino, da Alitalia ad Ansaldo Sts, dalla Rinascente a Coin. Anche nel mattone l’Italia è stata preda, come dimostra da ultimo l’acquisto dei grattacieli di Porta Nuova da parte del Qatar. Prima della Cina era stata la Russia ad essere molto attiva: oltre che in Pirelli, Rosneft era entrata in Saras mentre Lukoil aveva rilevato la raffineria di Erg e Vimpelcom la Wind. In uscita ci sono ora Saipem, messa in vendita dall’Eni, e Telecom, che nel giro di qualche mese avrà come primo socio la francese Vivendi. Mentre l’integrazione con Chrysler e Igt ha portato Fiat e Lottomatica a spostare all’estero la sede legale e fiscale. La parabola di Pirelli corrisponde a quella del suo dominus, Marco Tronchetti Provera, genero di Leopoldo Pirelli e a lui succeduto dopo la fallita scalata a Continental: la diversificazione nei cavi e quella in Telecom alla fine lo ha portato a tanti di quei debiti e di quelle perdite che oggi ne ha dovuto cogliere gli amari frutti. Ma è tutto il capitalismo italiano a marciare in ritirata negli anni della Grande Crisi, incapace prima di riformarsi e dopo di resistere. Tra arrocchi sempre più difficoltosi e giochini finanziari, la borghesia italiana storica si è ridotta oggi al ritiro da quasi tutti i mercati e le industrie nazionali. E una politica incapace di partorire una qualsiasi politica industriale non l’ha aiutata. «Fu dalla Pirelli – ha detto il segretario generale della Camera del Lavoro di Milano Graziano Gorla – che nacque una parte dell’insurrezione di Milano nei confronti dell’occupazione nazista e della dittatura fascista: da quel luogo è nato gran parte del lavoro per Milano e altri luoghi in Italia e nel mondo ed oggi non sappiamo che fine farà». Oggi si chiude una parentesi durata sessant’anni, e si apre un’era in cui il nostro Paese sarà periferia del mondo. E stavolta nemmeno un’insurrezione ci salverà.