Opinioni

The Italian Lockdown – Cronache da un Paese in Quarantena: 14. Radio Ethiopia

Lorenzo Favella 26/03/2020

Angela riflette sull’autobiografia di un musicista che conosce bene e che, fra tutti, sembrerebbe il meno indicato a soffrire di depressione. Quella sottile malattia che si insinua anche nella mente dei meno disposti ad accoglierla, come lei. Poi, una dimenticanza del recente passato, ridà smalto alla giornata. Mercoledì, 25 marzo 2020. Mi sto […]

Angela riflette sull’autobiografia di un musicista che conosce bene e che, fra tutti, sembrerebbe il meno indicato a soffrire di depressione. Quella sottile malattia che si insinua anche nella mente dei meno disposti ad accoglierla, come lei. Poi, una dimenticanza del recente passato, ridà smalto alla giornata.

Mercoledì, 25 marzo 2020.

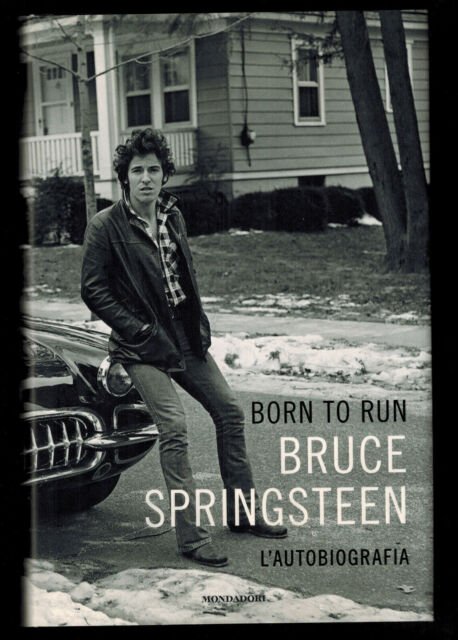

Mi sto leggendo l’autobiografia di Bruce Springsteen. Born to run, si chiama, come una delle sue canzoni. E’ sorprendente. Non avrei mai detto che uno come lui soffrisse di depressioni acute. E invece è proprio così. Lo rivela con un candore spiazzante.

E dire che durante i suoi interminabili concerti sparge gioia a piene mani, ma si vede che quando si spengono le luci dei riflettori e magari il tour è finito, ecco che la vita presenta il conto, anche a uno come lui, che ha ottenuto tutto quel che poteva ottenere, nella sua lunga carriera.

Mi sono fatta l’idea che tutto possa essere stato generato dall’abbandono dei suoi genitori. Aveva da poco compiuto i diciotto anni, quando suo padre decise di trasferirsi in California e sua madre lo seguì. Bruce non era in buoni rapporti col padre, non aveva nessuna voglia di andare con loro e rimase nella casa dove aveva vissuto fin da ragazzo, assieme a una banda di amici con cui già aveva preso a strimpellare. Non durò molto.

Il padrone di casa non vedeva di buon occhio quella sorta di comune che si era venuta a creare, l’affitto non veniva più pagato regolarmente e un giorno li sbatté tutti fuori.

Come un cane randagio, Bruce trovò alloggio in una baracca di surfisti, sulla costa del New Jersey, dove pare che ci fossero diversi locali ed è lì che ha iniziato a suonare con diversi gruppi, fino a quando non si è formata la E-Street Band. Il soprannome the Boss nacque proprio allora. Era lui a tenere le fila, gestire la cassa comune e sincerarsi che tutti avessero quello che gli spettava.

Sicuramente, doveva essere un tipo molto determinato, teneva a distanza le droghe, concentrato sulla sua musica, ma non ho difficoltà ad immaginare che tipo di vita difficile si fosse trovato costretto ad affrontare, all’epoca. Alla fine di ogni estate, la maggior parte dei locali chiudeva e gli inverni dovevano essere parecchio lunghi. Non era affatto semplice rimediare da mangiare tutti i santi giorni, ma finché si è giovani, evidentemente, si supera tutto. E poi, con i primi dischi, arrivò anche il successo. Non subito. Solo con il terzo album, Born to Run, riuscì a scalare i vertici delle classifiche.

Non è mai stato tra i miei cantanti preferiti, da ragazza ero più attratta da altre sonorità, ma a Luciano piaceva molto, aveva tutti i suoi dischi e la voce di Bruce era diventata una presenza costante, in casa nostra.

Pur non amandolo alla follia, ho sempre pensato che avesse una bella tavolozza di colori a disposizione. Le sue canzoni spaziavano dai ritmi più incalzanti, alle pause di riflessione. Fu solo con Nebraska, che tutto si fece buio e cupo. Un disco strano, per un cantante di successo come lui.

Suonato interamente da solo, con il semplice, crudo accompagnamento della chitarra, una striscia di ballate strazianti senza alcun spiraglio di luce. In copertina, una foto in bianco e nero, su una landa desolata, scattata dal cruscotto di una macchina.

Luciano diceva che quel disco non riusciva mai ad ascoltarlo per intero. Ed io, da bastian contraria, presi invece ad amarlo.

Qualche critico si era lanciato col dire che rappresentava una fotografia impietosa dell’America di Reagan. Tutte cazzate. Nel libro, si intuisce bene: Bruce era sprofondato in una depressione devastante, che poi lo ha accompagnato per il resto della sua vita. Almeno fino a quando si è sposato e ha messo su famiglia con una sua corista, Patti Scialfa. Anche se, lo ammette lui stesso, quel certo buco nero è sempre dietro l’angolo, pronto ad ingoiarti.

Penso a questi giorni che si susseguono senza scosse e mi chiedo se non mi ci sono infilata anch’io, in questo buco nero. Guardo il telefono, cerco messaggi che non arrivano, mi alzo la mattina, vado a letto la sera e non succede mai niente. Non succede più niente. Anche le telefonate si fanno via via più spente. E’ l’unico modo di comunicare con gli amici, ma ormai nessuno sembra più aver voglia di parlare. E’ una condizione comune a tutti, sia di chi vive in famiglia, sia di chi sta da solo, o come me, assieme a mia madre. Quando finirà? Nessuno lo sa.

Sento squillare il campanello e non mi stacco dal letto. Sarà il fruttivendolo che avrà portato una cesta di verdure che ha ordinato mia madre, per evitarmi di fare la fila tutti i giorni, che anche di uscire, ormai, ho sempre meno voglia. E’ tornato anche il freddo. Dice che potrebbe pure nevicare. Marzo è davvero un mese del cazzo.

“Vieni Angela, cercano te.”

“Chi?”

“Non lo so, un signore.”

Mi vedo costretta ad alzarmi dal letto a malavoglia, che oggi l’ho fatto solo per andare in bagno. Vado in salotto e guardo il videocitofono. Ma no! Cazzo! Alberto! Proprio ora che sto da schifo e ho i capelli che sembro un’istrice, porca puttana… Potevi avvertire almeno?

“Ciao Alberto, che ci fai qui?” mi schiarisco la voce, parlando alla cornetta del citofono.

“Ti ho riportato la bicicletta.”

Cazzo, è vero. La bicicletta. Me ne ero completamente dimenticata, che tanto ora non la posso più usare per farmi qualche giro. E’ rimasta nel baule del suo Suv.

Apro la porta e faccio per uscire.

“Chi è quel signore?” chiede mia madre, impicciona.

“Un chirurgo. Mi deve operare al cervello” taglio corto.

Scendo le scale, arrivo in strada e vedo Alberto che armeggia col baule del Suv, parcheggiato lungo la via, tirando fuori la mia bicicletta.

“L’ho fatta riparare da un mio amico che ha un negozio. Ha dovuto cambiare la ruota. Si era tutta piegata.”

Non indossa la mascherina e posso finalmente vederlo in viso, non solo su quel cazzo di fotografia che ormai mi è venuta a noia. E’ davvero un bell’uomo. Con quei due occhi verde smeraldo che faccio fatica anche solo a guardarli, a tre metri di distanza, che di avvicinarsi proprio no. Non lo fa. E in fondo so che ha ragione, visto che passa tutto il tempo in ospedale e se c’è qualcuno a rischio tra noi, beh, è proprio lui.

“Niente protezioni oggi?”

“No. Mi sono preso un giorno libero, finalmente, e voglio respirare, almeno un poco.”

“Come hai fatto a sapere dove abito?”

“L’ho letto sulla scheda che ti hanno fatto al pronto soccorso. Non si dovrebbe, ma… visto che mi hai messaggiato così tante volte.”

“E perché non rispondi mai?”

“Perché non ne posso più, di messaggi, whatsapp, video… Avevo voglia di vederti, di persona.”

No eh, pure le gambe che mi tremano proprio no. Cazzo sono diventata, una liceale al primo appuntamento?

“Potevi dirmi qualcosa, no?”

“In che senso?”

“Beh, insomma, ti presenti qui, all’improvviso…”

“Tanto lo sapevo che ti trovavo a casa. Siamo tutti tappati in casa.”

“Magari arrivavi, ero fuori a fare la spesa e…”

“In quel caso avrei aspettato. Te l’ho detto, mi son preso un giorno libero.”

Non so bene che dire. La conversazione si inceppa ogni volta che toccherebbe a me aprir bocca. E’ non è colpa dei tre metri di distanza.

“Guarda che non potresti parcheggiare lì” dico indicando il Suv. “Questa è zona a traffico limitato.”

No vabbè, ma che cazzo dico! Mi metto a far rispettare le regole, io? Ora?!

“Correrò il rischio di una multa, allora” sorride.

Un’altra pausa che non riesco ad evitare. Mi si è paralizzata la lingua, bastarda.

“Pensavo fossi contenta di vedermi” riprende lui.

“Ma sì, certo. E’ solo che…”

“Solo che?”

Mi prendo un tempo e poi vomito fuori tutto quello che mi sta sul gozzo.

“Sono giorni che non ti fai sentire. Arrivi qui, bello come il sole, mi riporti la bicicletta, che grazie, eh, per carità, ma insomma… Sono in tuta da ginnastica, tutta spettinata, faccio schifo al cazzo e…”

“Proprio per niente” taglia corto lui. “Sembri Patty Smith!” sorride ancora una volta, con quel sorriso da stronzetto che sa il fatto suo e io mi devo appoggiare alla parete per non cadere.

Fermi tutti. Il chirurgo conosce Patty Smith? Mi paragona a lei? Stavolta la pausa me la prendo volutamente, per fare mente locale.

“Che c’è? Non ti piace Patty Smith?” chiede.

“Ci sono cresciuta, ascoltando lei” ribatto.

“Ah ecco, mi sembrava infatti che dovevi essere una tipa un po’ così…”

Un po’ così? Un po’ così come? Svitata?

“Cioè, voglio dire, mi sembri una tipa molto rock. O sbaglio?”

Oddio, una tipa molto rock, che cazzo di definizione alla Adriano Celentano. Caccio una smorfia e guardo per aria.

“Perdonami, ma… ho detto qualcosa che non va?”

“Dici?”

“Mi guardi con una faccia…”

Ha allargato le braccia e si è messo sulla difensiva. E’ il momento di controbattere e partire all’attacco. Il rapporto uomo/donna è così. Una lunga battaglia senza fine. O almeno così è sempre stato, per me.

“Visto che dici di conoscere Patty Smith, qual è il disco che preferisci?”

Se risponde uno degli ultimi, lo mando affanculo.

“Boh, non saprei… Forse, Radio Ethiopia.”

No! Bastardo! E’ anche il mio preferito.

“Perché?” insisto.

“Non lo so, non saprei dire… Mi è sempre piaciuto come inizia, con quella canzone, Ask the Angels.”

Risposta giusta. Sono d’accordo. Ma non gliela voglio dar vinta.

“A me piace di più Pissing in a river.”

“Sì, anche quella non è male.”

Non coglie l’ironia. E vabbè, è un chirurgo. Cosa pretendo? E’ già tanto che conosca un po’ di musica buona.

“Però, se dovessi scegliere una canzone, su tutte, direi Dancing Barefoot, anche se quel disco, Wave, non mi ha mai fatto impazzire.”

Bum! Colpita e affondata. Ha superato il test a pieni voti e vorrei abbracciarlo e baciarlo lì, subito, e rotolarmi con lui sul selciato, anzi no, nel retro del suo Suv, che di spazio ce n’è e anche se vengono a farci la multa, sticazzi, paga lui, è un chirurgo, lavora anche in una clinica privata, sarà pure sfondato di soldi. Bastardo. Quanto cazzo ti amo, già.

“Bene, mi sa che devo andare. Mi ha fatto piacere rivederti.”

“Anche a me” mi lascio andare.

Si allontana lanciandomi un bacio. Faccio altrettanto.

Poi, alzo lo sguardo e vedo mia madre che osserva, divertita. Sorride e richiude le persiane come se si fosse affacciata solo per questo. Già lo so, che non appena torno su, mi farà il terzo grado. C’è di peggio nella vita.

Aspetto di vedere Alberto mettere in moto e scivolare via, al volante del suo Suv, che in fondo è un tipo di auto che va rivalutato, perché scoparci dentro, non deve essere male. Spazio ce n’è.

Un ultimo saluto, sotto i miei occhi, scivola via e a me non resta che portare dentro la bicicletta, in garage.

Mi lascio scivolare sulla parete, che tutta quella botta di emozione, in un giorno solo, non la reggo. Col culo per terra, mi porto la mano alla fronte. Scotta un po’. Devo avere la febbre. Ma è una febbre di quelle belle.

E vaffanculo al corona virus.